Por: Hadil Ramos

¿Conocen La Vorágine? Novela del escritor colombiano José Eustasio Rivera. Esta obra literaria es lo primero a lo que asocian muchos colombianos y lectores al ver “La Memoria de las Mariposas”, obra cinematográfica peruana, después de todo, en palabras de la productora Isabel Madueño Medina, “Colombia y Perú son países hermanos que tienen traumas e historias compartidas”, como lo fueron las atrocidades detrás del comercio extractivo y colonial del caucho.

“La Memoria De Las Mariposas” deconstruye las narrativas oficiales del caucho y las comunidades indígenas en América Latina a finales del siglo XIX y principios del XX y reconstruye el relato usando como hilo conductor la historia de dos niños indígenas, Omarino y Aredomi, que fueron llevados a Europa para denunciar las atrocidades cometidas por la Casa Arana en las plantaciones de caucho, pero que al final intentaron volverlos “civilizados”. Su viaje y las escasas fotografías que sobreviven de ellos funcionan como punto de partida para una reflexión comprometida sobre el genocidio indígena en esta región, la Selva Amazónica aledaña al rio Putumayo y frontera entre Colombia y Perú.

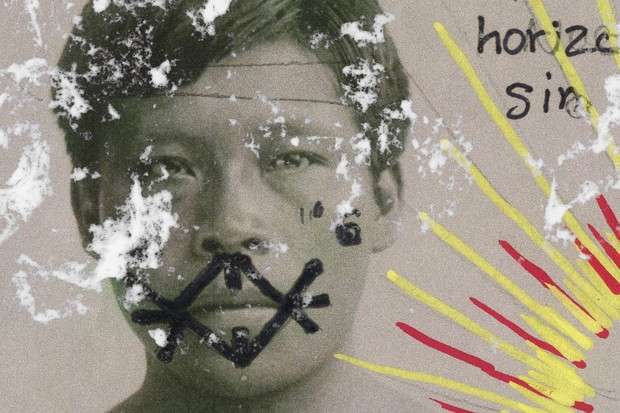

La idea de este filme nace del encuentro entre Tatiana Fuentes Sadowski, directora y guionista, y una fotografía donde ve a los dos niños indigenas, Omarino y Aredomi, con vestimentas más europeas y no las propias de su cultura. A raíz de esa foto la intriga de la directora por saber más acerca de ellos abre todo un recorrido de investigación profunda que duro más de 7 años, en los que se llevó a cabo una gran recolección de archivo para conseguir todo material posible sobre ellos y su contexto. Para esto, Tatiana acuña el término “imágenes hermanas” lo que quiere decir que no son necesariamente de ellos, pero si imágenes de su territorio y del mismo sometimiento por el que pasaron; la colección de estas ayudó mucho a construir la historia, dado que no hubo un guion como tal.

En un inicio la película se pensaba hacer solo con el material audiovisual de archivo, no obstante, en algún momento este les dejo de hablar y parecía insuficiente, por ende, tomaron la decisión de viajar a la selva cada que veían que faltaba algo y preguntas por cubrir, viajaron hacia el territorio, describiéndolo como un proceso orgánico de no encontrar e ir y así sucesivamente.

Es así como llegaron hasta el territorio de los personajes a averiguar si sabían sobre ellos. Ya que, aunque sus nombres eran sonados, poco más se conocía. Paso a paso fueron desentramando la historia detrás de las imágenes, el pasado colonial que las condenaba, los malos tratos, castigos y vidas indígenas que tomó la extracción del caucho. Frente a lo cual Sadowski adopta una perspectiva crítica y auto reflexiva sobre su rol como cineasta, cuestionando la manera en que se narran estas historias convirtiendo ese material de archivo y fotografías históricas meticulosamente investigadas y alteradas, en una película que desafía y reconstruye el relato colonial y reflexiona el genocidio indígena en esta región.

Así mismo, parte crucial de la película, que da un gran peso visual, parte cuando Tatiana lleva la fotografía a comunidades indígenas del Perú, donde habitan los descendientes de Omarino y Aredomi, y registra sus reacciones e intervenciones sintiéndose como una catarsis y justicia a los cuerpos de ellos.

El resultado, fue una combinación entre grabaciones actuales y las pre-existentes. Debido a esto el equipo tomo la decisión creativa de grabar lo que sería el presente en formato fílmico, haciéndolo parecido al otro material antiguo. Incluso, se utilizó como recurso la repetición de imágenes que lejos de ser por poco material es una reflexión sobre la resiliencia y el significado de memoria para la comunidad y la relación que cobra a base de quienes lo miran, haciendo parte, también, del proceso creativo sensorial que se realizó para trabajar.

A través de imágenes en blanco y negro y mediante un montaje no lineal y alternante, la edición tanto en colorimetría como en sonido resulta bastante alternativa y arriesgada. A pesar de usar imágenes en escala de grises, el resultado es sorprendentemente colorido y dinámico, atrapando la atención del observador con un formato que se aleja por completo de lo tradicional, especialmente considerando el tema que aborda.

Además, se combinan voces en tercera y primera persona, incluyendo narraciones tanto en español como en Murui Huitoto, una lengua indígena hablada en las cuencas de los ríos Putumayo, Napo y Amazonas. Esto aporta un fuerte componente identitario a la producción.

Durante la realización del largometraje, se tenía como objetivo no replicar las narrativas dominantes, en las que un tercero ajeno a las comunidades es quien cuenta su historia. Por eso, desde el proceso de creación se planteó cómo romper con esas dinámicas y permitir que fueran las propias comunidades quienes narraran su experiencia.

El resultado es una convergencia entre la voz del personaje de la directora intrigada por la historia y los testimonios de las comunidades sobre lo que saben y lo que les tocó vivir.

En conclusión, “La Memoria de las Mariposas” es un largometraje que con una poderosa carga simbólica rescata relatos perdidos y silenciados por la explotación cauchera, permitiendo que los ecos del pasado irrumpan en la memoria oficial.