lO QUE NO SE HABLA, SE OLVIDA

Por: María Camila Paternina | Luz Rangel | Clara Machacon | Leonela Villadiego | Natalia Ardila | Hadil Ramos

Esta es la historia de un sueño. Y escribir de los sueños no es sencillo.

¿Cómo hablar de aquellos sueños que perseguimos con tenacidad y tuvimos que abandonar por la mera necesidad de tener que subsistir en la realidad de la vida? Si un día todas las personas del mundo nos encontráramos en un mismo recinto y habláramos de eso ¿evitaríamos que esos sueños cayeran en el olvido?

¿Y si los copiláramos en un mismo lugar? ¿En un mismo libro? ¿llegaríamos a tener un patrimonio de tal grandeza como debería ser la lengua palenquera para Colombia? pero, ¿Qué tendría que ver lo uno con lo otro? Solemos condenar nuestros sueños frustrados al silencio. Allí, en el mismo silencio, donde como país también hemos puesto a habitar la lengua palenquera. Ni por error enseñaríamos nuestros sueños frustrados a los demás, ni por error la lengua palenquera ha entrado a nuestras aulas.

De ambos no se habla casi nunca. Y lo que no se habla, se olvida.

Una soñadora incansable es Carmen Yolanda Barrios Pino. Una mujer que, sin hablar lengua palenquera, creó un método para enseñarla. Lo explicó sin tanto adorno en su tesis universitaria de pregrado. Luego la cantó junto a estudiantes palenqueros en Barranquilla ¿Y luego? Luego nada.

Hoy, en el salón de refuerzo de su casa, su nuevo sueño, nos cuenta cómo aún continua con la esperanza de que la implementación de la tesis se dé. Habla de ella con orgullo. Sin importar que, lo primero que escuchó al mostrarla al mundo fue una carcajada seguida de un cuestionamiento lleno de frustración contagiosa. Como le pasa a todos los que se atreven a soñar alguna vez.

—¿Cómo se les ocurre enseñar una lengua con canciones de champeta y a punta de sílaba?

Fue lo que dijo con sarcasmo uno de los jurados de la sustentación de su tesis a docenas de estudiantes en uno de los salones magistrales de la universidad al siguiente día. Carmen le escuchaba sus burlas de mal gusto de pie en la puerta del recinto, con los puños apretados y el pecho a mil, a la misma persona que unas horas antes le diría que se graduaba por ventanilla seguramente, al igual que sus compañeras de tesis: Kelly De la Peña y Annie Di Filipo. Las tres habían superado las mil y una dificultades para sacar adelante una tesis sobre la necesidad de la etnoeducación y la pedagogía de la lengua palenquera que estaba agonizando, y para rematar, sin hablar la lengua.

Una tesis que nadie quería asesorar, persiguiendo a su mentor, arriesgándose con autores desconocidos, y poniendo el alma y el cuerpo en práctica para lograr su propuesta en la Institución Etnoeducativa Distrital Paulino Salgado Batata.

Silabeo mi canto

El aula sofocaba, prácticamente un sótano era más vivible. No era más que un rincón abandonado en lo profundo de la institución. La única claridad que persistía era la que provenía de los rayos de sol que se colaban por unos cuantos calados de la pared trasera. Doce niños de tercer grado las observan con curiosidad y diversión. Llevan en el colegio desde la mañana, era evidente en sus rostros con muestras de sudor que se expandían hasta sus uniformes, que ya lucían amarillentos del trajín. El cabello frizado y ya fuera de las coletas, los suéteres desabrochados, las medias arrugadas hasta los tobillos. Así se veía el reto de cualquier profesor, dar clase después de las diez de la mañana, la hora cruel, cuando ya nadie le provoca saber, escuchar ni decir nada.

Carmen y Kelly no se arrugaban. Se sonrieron mirándose a los ojos, se transmitían confianza la una a la otra de esa forma desde hace mucho tiempo. Saludan a todos los niños, se presentan, los conocen un poco, y proceden. Colocaron una grabadora sobre la única mesa que había, casi tan pequeña como una tabla de picar, hecha de madera al final del pasillo. Los niños fruncen el ceño. El silencio ensordece la habitación mientras ellas les reparten a los niños unas hojas que la letra de una canción. Los niños miran las hojas con la misma curiosidad, y al cabo de unos segundos, la voz de Anne Zwing se adueña de sus oídos por primera vez.

Kumbilesa suto koleno, mini kusuto, mi kucha…

(Amigo ven con nosotros a caminar, ven con nosotros, ven a escuchar)

A la lírica palenquera se le une una batería, unas guitarras eléctricas, un bajo y unas congas formando el ritmo y la melodía propias del ritmo que nos ha caracterizado y enorgullecido como región: La champeta. No pasa mucho tiempo para que los niños empiecen a intentar seguirle el ritmo al canto con apoyo de las hojas con la letra de la canción.

El calor pasa a segundo plano, la luz de afuera no se comparaba con la luz en los ojos de los niños que mientras cantan, bailan, tararean, no tenían ni idea que lo que disfrutaban tanto era producto de un poderoso legado lingüístico. La canción acaba, pero la clase recién empieza. Carmen les indica que anoten en sus cuadernos las palabras de la canción que lograron percibir para después se turnarse para pasar al tablero y anotarlas, escuchar su pronunciación y sonoridad, ver que significaban, y ellos mismos inventarse canciones nuevas con lo aprendido.

—Está clase se llama silabeo mi canto, y vamos a silabear este canto, vamos a dividir las palabras que ustedes obtuvieron de la canción. — les explica Carmen a los niños.

Con una canción, Carmen había iniciado un proceso aprendizaje de las bases de la lengua palenquera. Sí, estaba enseñando lengua Palenquera con una canción de champeta y a punta de sílaba para su tesis. Los académicos eurocentristas seguro se estaban retorciendo en sus tumbas.

Este ejercicio no se hacía por azar en ese colegio. Estaban impartiéndolo en una de las dos únicas instituciones etnoeducativas que existen en Barranquilla. Tomaron el contexto de los niños, la musicalización con la que estaban familiarizados, para asociar la lengua de sus ancestros con su cotidianidad. Estaban promoviendo un legado cultural dentro de otro, otro con el que cualquier colombiano al escucharlo, en cualquier parte del mundo, huele el caribe.

Batallando contra el olvido

Cho Mané Hernández acepto desde el primer momento ser su mentor. Él les definió la etnoeducación como un proceso que permitía conocerte para lograr entenderte, todo con la voz propia. Subrayando la importancia de la autoconciencia y la expresión cultural en la educación.

Sus ojos te miran a ti y también a algún punto del futuro cuando habla, parece respirar menos de lo que sonríe, en sobremodo cuando habla del Palenque. Sus padres palenqueros, migraron a Venezuela y cuando tenía 11 lo llevaron a Colombia, a su Palenque, de donde no se quiso ir más. Cho Mané paso a ser líder nacional e internacional del Movimiento Nacional Cimarrón, movimiento que promueve activamente organizaciones afros y el desarrollo educativo de esta comunidad. Fue él quien animó a Carmen Barrios a implementar su tesis en el Paulino Salgado Batata.

De este modo, su propuesta de tesis podría contribuir a fortalecer el proceso pedagógico de la lengua palenquera. La institución se encuentra en La Esmeralda que, junto a barrios como Nueva Colombia, San Felipe, Me Quejo, La Manga y El Bosque conforman una zona con población palenquera en Barranquilla. Un lugar nada al azar, pues, el poblamiento de esta zona es resultado de la migración masiva de palenqueros en los 60 y 70 que buscando oportunidades se asentaron en Barranquilla, Cartagena, Venezuela y otros territorios.

Esto es explicado en el Diagnóstico socio Lingüístico del Pueblo Palenque realizado por el Ministerio de Cultura y la Universidad del Externado en el 2015; en el que también se plantea que, los palenqueros empezaron a vivir en barrios cercanos como estrategia para salvaguardar su cultura. Puede ser, que ellos ya no vivían en el palenque, pero la cultura sí que vive en ellos, en donde sea que estén, por tanto, Barranquilla también tiene su Palenque Urbano.

—Los pueblos étnicos no son territoriales, son culturales. Aquí se forma un Palenque en un barrio— explica Cho Mané con una sonrisa torcida de la nostalgia.

Entonces, la clase “Silabeo mi canto” tampoco se había hecho al azar con los estudiantes de tercer grado de primaria. Ellos son hijos de palenqueros que, creciendo en Barranquilla, no tenían mayor experiencia o conocimiento del Palenque, estaban alejados de él, sus hijos aún menos, y si continuaba así, no faltaría más que tres generaciones más para que todo conocimiento se fuera al olvido. Pero Carmen y Kelly sabían que estos niños tenían tanto la edad suficiente para aprender la lengua con facilidad motora, como también la madurez suficiente para comprender su importancia y asociarlo con su vivir.

En varios proyectos de tesis y estudios se ha documentado que los hablantes de lengua palenquera recibían burlas de los barranquilleros, que considerándose blancos, describían a la lengua palenquera como un español mal hablado. Entonces, los palenqueros mayores, sin ponerse de acuerdo realmente, pero con el mismo sentimiento de protección de estas situaciones a sus seres queridos, se abstuvieron de enseñar la lengua a las próximas generaciones. Pero la rebeldía de los jóvenes afros y palenqueros por aprender y enseñar, no come de eso.

Esos niños ´rebeldes´ son los mismos que al acabar la clase, incompleta porque no había luz, le preguntaron a Carmen y a Kelly:

—¿Ustedes regresan mañana para que nos enseñen bacano como hoy?

Enseñar lengua palenquera, desde ahí, se vuelve el proyecto más querido por Carmen Barrios.

En Colombia, solo pueden comunicarse en lengua palenquera el 18% de los palenqueros encuestados en el 2009 por el Ministerio de Cultura. Esta lengua es amenazada por el silencio, aun cuando El Palenque, es uno de los patrimonios culturales inmateriales más importantes de la humanidad declarado por la Unesco en el 2005.

Por supuesto, recuperar un patrimonio, o evitar que desaparezca, es un desafío mucho más grande de lo que se puede pensar. Y más complicado aún, era corretear al escurridizo Cho Mané que viajaba por todos lados proponiendo reuniones a las que no asistía, y buscar un asesor que supiera del tema, o siquiera estuviera dispuesto a intentarlo.

La propuesta de la tesis paso como por cinco asesores. Cinco diferentes versiones, que conducían al mismo mensaje: ninguno conocía el tema, no tenían interés en conocerlo tampoco. A muestra de un botón lo complicado que es estudiar e investigar sobre afrocolombianidad y etnoeducacion en nuestro sistema educativo.

Sin ceder ni un poco ante la frustración, Carmen consiguió encontrar a Francisco Adelmo Asprilla, un profesor de inglés del departamento de idiomas. Francisco, palenquero de pura sangre, accedió a asesorar la tesis. Adopto una metodología donde le otorgó a cada una, una labor consecuente con sus fortalezas y compromiso dentro del proceso: Kelly, el marco legal; Carmen, el diseño pedagógico, y Annie, quien se unió por último al proyecto, revisaba los puntos y las comas. Esas labores se asumen y muchas más, entre clases, encuestas, noches de trasnocho, escritos revueltos y vueltos al orden, llega la noche de su sustentación, bajo un diluvio torrencial en la ciudad de Barranquilla.

Entre las grietas de los muros educativos tradicionales

Les asignaron un salón del bloque de deportes de la Universidad del Atlántico, bastante desgastado, con muros adornados de grietas que denotaban la descomposición de la estructura. Dentro, ya estaban Beatriz de León, Francisco Asprilla, Cho Mane Hernández y la vicerrectora en cuestión. En el público estaba el esposo de Kelly y el equipo de Carmen: Dios, Dayro, su esposo, y su pequeño Abraham David.

Con la presentación en el proyector, Carmen comenzó a exponer. Las manos le sudaban, su cuerpo temblaba de nervios, pero su voz jamás lo hizo.

Tenía claro que buscaban demarcar con su proyecto: 1. el escaso nivel de conocimiento de la comunidad afrodescendiente en las generaciones nuevas; 2. los nulos espacios de capacitación de los maestros en el ámbito; 3. La falta de disposición para generar dotes y herramientas que permitieran realizar debidamente un proceso pedagógico adecuado de la lengua palenquera.

Ante esto, ellas habían logrado hallar una relación significativa entre los procesos técnicos de sonoridad y la gramática, y el contexto de los estudiantes, que facilitaría el proceso. Resultado de la clase de ´Silabeo mi canto´, entre otras actividades, que habían realizado en el Paulino Salgado Batata.

Sin embargo, su propuesta no solo estaba pensada para aplicarse en las instituciones etnoeducativas. Su tesis invita a la habilitación de espacios administrativos, pedagógicos y estudiantiles de socialización de la lengua y la cultura palenquera en cualquier espacio donde se quisiera. Por ello, su tesis es bastante especifica con las actividades a realizar para cumplir el proceso pedagógico que proponen. En lenguaje simple pero concreto.

Carmen contaba que su trabajo está soportado por un paradigma sociocrítico, usa métodos cualitativos como encuestas y triangulación de datos, y si bien se apoyó en los ya conocidos Lev Vygotsky, Noah Chomsky y Ferdinand de Saussure. Les dio voz a los autores que sabían a ciencia cierta de su causa, autoridades etnolingüístas, que habían dedicado su trayectoria a la literatura cultural afro: Carlos Patiño Roselli, Mariana Dick y Juana Pabla Pérez Tejedor.

Carmen captaba la atención de todos, cuando el proyector se apagó. Se hizo entonces un silencio sepulcral en el salón, se miraban las caras entre todos, pero Carmen estaba bastante serena. Su conocimiento iba más allá de la ayuda visual. Dayro y el esposo de Kelly no tardaron en acercarse a intentar resolver el enigma que el cablerio’ del viejo proyector les estaba proponiendo. Los jurados empezaron a mirar sus relojes, a mover sus pies impacientes, a suspirar ruidosamente.

—¿Puedo continuar sin proyector? —dijo Carmen finalmente

No hubo objeciones, solo miradas extrañadas, pero Beatriz de León la animó a continuar tranquilamente. La confianza que sentía Carmen no venía con los años, su firmeza no se arrugaba fácilmente. Ella provenía de la resiliencia.

A la pequeña Carmen le olían las manos a papa

Ni siquiera llegaba bien al mesón de la cocina cuando ya era capaz de preparar de 100 a 300 empanadas y papas rellenas diarias antes del mediodía, que era cuando entraba a su colegio a venderlas.

Su rutina empezaba desde las 3:30 am, bostezando fuerte, colocándose sus chanclas, y dándole gracias a Dios. Se echaba un baño de agua fría para espantar el sueño, se sube en el taburete de madera inestable al lado a su madre para seguirle el ritmo de la producción de fritos. Al borde del aceite caliente, con los grumos de la harina de maíz entre las uñas, acompañada de la algarabía cotidiana de su calle despierta desde muy temprano. A su cuerpo se le había impregnado naturalmente el olor del humo, y a sus manos el de la papa, y, ¿Cómo no? si cada día en su salón de clases, de paredes blancas, pizarrón sucio y aromatizado con el olor a boliqueso y niño sudao’ vendía alrededor de ochenta papas rellenas que ella misma preparaba en la madrugada, mientras el resto de sus compañeros dormían.

La pequeña Carmen no correteaba un balón en el descanso. Ella correteaba a los maestros en la hora de salida para venderles los bollos que su padre le dejaba con la bibliotecaria. Si quería ver a sus amigos, debían ir a verla a su casa mientras cocinaba los fritos del día siguiente. Nunca pudo tener una infancia normal, porque para su padre sencillamente “el que no trabajaba, no comía”.

Y aunque su negocio aparentemente no era nada para la casa Barrios Pino, en épocas de vacas flacas, logró sostener los gastos que parecían imposibles de cubrir. En el 92 Carmen podía hacerse 11.000 pesos diarios, que para esos años era plata. Plata con la que consiguió pagarse el derecho a grado, las ICFES y hasta la colegiatura de dos de sus hermanos. Bertilda Pino, su madre, se había ido de este mundo sin saber que había conectado a Carmen con el Palenque de por vida. Su hogar era tan palenquero como el de las 1 441 familias que residen en Barranquilla, según el Ministerio de cultura. Y el 18% de todos los palenqueros que en 2018 eran 7 998 en el área metropolitana según el DANE.

Carmen nos confesó que su madre no se consideraba palenquera. — Ser considerado palenquero era considerado una ofensa. —Carmen sonrió mientras miraba el retrato de su madre en la sala— Ahora es una riqueza.

Bertilda era ‘rivereña’ de un pueblo que colinda con el río Magdalena, propiamente oriunda de Robles, el guamo, Bolívar: epicentro de resistencia negra desde los tiempos de Bolívar y la causa independentista. Pero independentista solo para los criollos, pues a Bolívar qué le iba interesar abolir la esclavitud, si él ya era libre, y de negro no tenía nada, quizá solo el cabello, pero ni siquiera la palabra. Bolívar al parecer solo apoyó la iniciativa cuando más le benefició, y eso fue en Haití, el único lugar que lo acogió cuando era un prófugo, ellos le confiaron su estrategia de guerra para liberar a todos, a cambio de abolir la esclavitud. Incluso le prestaron al mismísimo Prudencio Padilla para guiarlo. El mismo a quien puso en el frente de guerra, apenas se quejó de su falta de compromiso a su promesa.

Carmen nos contó que Padilla bautizó la tierra de su madre, que hasta entonces solo era un caserío, y acreditó su apellido como el principal de todo el que fuera oriundo de ahí a partir de ese momento. Y ese era el apellido que orgullosamente portaba la madre de Carmen: Bertilda Pino Padilla. Son chismes que probablemente sabríamos si en Colombia nos dictaran propiamente la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que existe, pero ni usted ni yo la hemos visto, y quizá solo la veremos en el papel de la Ley 70 de 1993 en el artículo 39 y el decreto 1122 de 1998.

— Eso nunca nos lo va a enseñar la historia de Colombia, porque la historia de Colombia ha sido un fraude desde su principio.—Dijo Carmen en un suspiro.

Las encuestas realizadas en un artículo científico publicado en 2022 muestran que el 56% de los líderes étnicos afirman que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos no se ha implementado debido a la falta de voluntad política. El 19% atribuye esta situación al desconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación sobre la realidad educativa que enfrentan diariamente los estudiantes pertenecientes a estas comunidades.

Carmen sentía un profundo orgullo por ser quien era: hija de una fritanguera excepcional; pero, también quería aspirar tan alto como cualquier jovencita bachiller de la época. En el 93 ingresó a la Universidad del Atlántico con honores a estudiar Lenguas Modernas. Había sido el segundo mejor puntaje con 102 puntos de los 80 requeridos en ese entonces para ser beneficiario de beca durante la carrera. Ante este triunfo, otros postulantes afro le criticaron. Esto es una muestra de los escasos espacios que ocupan los miembros de la comunidad y no es un asunto exclusivamente universitario: Un estudio realizado en 2015 por UNICEF y el Ministerio de Educación Nacional reveló que solo 846 120 estudiantes de grupos étnicos están matriculados en el sistema educativo y representan apenas el 10% de la matrícula total.

A pesar de esto, Carmen fue la primera hija universitaria de su casa, el trofeo de la casa Barrios Pino. No la detuvo la carga laboral en su casa, que nunca fue reducida. Logró ganar el primer semestre, segundo, tercero, aun cojeando con el inglés y el francés, que este último lo sentía como si tuviera un ñame caliente en la boca.

Estaba llegando casi a la mitad de la carrera, cuando una madrugada la sorprendió su cuerpo, al intentar colocarse en pie, y no poder con el dolor. Había empezado a cojear, y no solo con los idiomas extranjeros. Pasaban los días, y ella intentaba ignorar la extraña molestia en los huesos de su cadera. Semanas después, estaba sentada en un consultorio, de esos que no tienen mayor gracia, que no poseen ni un solo cuadro, y llenos de un montón de revistas, sacudiendo el pie izquierdo mientras esperaba que la llamaran. Era la primera vez que, a Carmen, en su pleno apogeo de los veintitantos años, la había obligado la vida a ceder.

—Es cáncer cervical—Le dijo el médico mientras sostenía las radiografías a la contraluz del recinto.

Le recomendó el hombre que, si quería hijos, tenía que apresurarse porque debían retirarle la matriz. Carmen sintió un nudo en la garganta, una opresión en el pecho tenía que tomar una decisión: aspirar a formar su propia familia, o tener su título.

Escogió lo primero y abandonó su carrera.

Dayro Lujan había entrado a su vida por esos años, su gran amor incondicional. El que la llevaría a la universidad años después cuando regresara, bajo lluvia, bajo truenos, bajo el sol de mediodía, bajo lo que fuese. El mismo hombre que luchaba contra los cables del viejo proyector ese día de la sustentación. Después de descubrir su condición, Carmen se casó y tuvo dos hijos con él: Abraham David y Leidi Vanessa.

Tres años después de que le diagnosticarán el cáncer, y haber ganado la batalla, coincidió con una amiga que le había propuesto volver a la universidad, luego de que en las calles resonara la apertura de las becas en la Universidad del Atlántico. Dudó mucho, revisó sus pro y contras con la almohada, pero al final se decidió. Presentó el examen de admisión para licenciatura en Lengua Castellana. Y con éxito, logró entrar a la facultad.

—Yo nací pa’ ser maestra, yo traje el lápiz metio’ en la boca.

Carmen de cinco años estaria orgullosa. Cuando no estaba haciendo fritos, sacaba las sillas de su casa a la puerta e invitaba a los amigos de la cuadra para darles clases de lo que se le ocurriese. Los ponía a estudiar con palo de sol del medio día pegando en la terraza, o con la brisa de las cinco de la tarde característica de la ciudad de Barranquilla, en su colegio ficticio: Nuestra señora del Carmen.

A sus 26 años con dos hijos había sido becada por el colectivo afro. La felicitaron en las oficinas del Angela Davis, donde ocasionalmente hacia aseo hasta que Dayro tuvo una cirugía en los ojos. Tenía que cuidar de su esposo, de sus hijos y de un parqueadero en frente al boliche, que era el sustento de la familia. Mientras tanto, en su nueva carrera tenía problemas para homologar algunas materias cursadas en Lenguas Modernas, le habían prometido ubicarla en sexto semestre, pero terminó en el cuarto. No obstante, cuando quiso meter los papeles para el derecho a grado, sus notas no aparecían, no habían sido homologadas exitosamente. Pidió ayuda a el colectivo, pero no se la brindaron, ella supone que no era lo suficientemente afro.

Después de trámites logró la homologación y empezar su tesis.

Es mejor cuando recordamos juntos

—Míreme bien la cara, que yo me voy a graduar como se tiene que graduar todo el mundo, con mi en vestidura y con birrete, ¿Oyó?—le dijo Kelly eufórica al jurado de su tesis que había entrado en tono burlesco a desmeritar su proyecto.

Así lo recuerdan todos entre carcajadas el día que se reunieron ella, Carmen y Cho Mane, después de muchos años sin verse, en la casa de Carmen. Kelly, de cabello rizado, sonriente y con un carisma innegable, lucía perdida cuando llegó a la casa de Carmen. La mujer de una imponencia delicada afro, labios gruesos, sonrisa blanquísima, ojos grandes y profundos, la recibió con un abrazo maternal. Cho Mane llegó después de Kelly y su hijo. Carmen también lo abraza, es un milagro que este allí.

La tesis se sustentó hace 12 años, años que llevan sin verse. La propuesta etnoeducativa está y puede leerse en una carpeta de cuero azul en alguna parte recóndita de la biblioteca de la Universidad del Atlántico. Las vidas de Carmen Barrios, Kelly De la Peña y Cho Mané Hernández siguieron sus caminos; los que había, como pudieron transitarlos.

—¿Qué esperan que ocurra con la tesis y con la etnoeducación?

Kelly, Cho Mané y Carmen conversando

Es el presente y hay un silencio compartido y tan ruidoso después de nuestra pregunta.

Carmen miro al piso. Por primera vez notábamos su mirada caída, gracias a la tesis recibió su título como Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, pero no había logrado llevarla más allá, con el tiempo decidió dejar de ser docente en las instituciones educativas, seguir la lucha a su manera.

—Estamos cerrados a trabajar lo que nos imponen. El sistema lo tiene a uno como en un cubo, cuando uno puede desbaratar ese cubo y armar un montón de figuras nuevas. — rompió el silencio la señora Carmen.

Una de esas figuras de las que habla, las puso en practica, las ejerce desde su vocación con los refuerzos para niños. Niños que, como ella, son diferentes, únicos, pero excepcionales. Carmen Barrios creo un proyecto que visiona creciendo y al que le pensó el nombre “Alto nivel”.

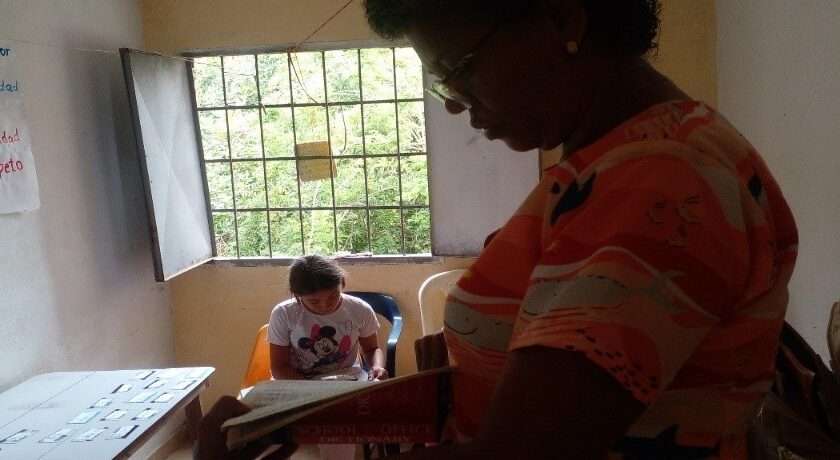

Una maestra de Alto Nivel

En un cuartico de su casa, con una ventana que ilumina el espacio y muestra un patio verde, tiene tres mesas de madera, dos sillas Rimax blancas, dos sillas amarillas que parecen de colegio, una azul de plástico grande y una roja muy pequeña como de fiestas de niños. Todos esos elementos los organiza dependiendo la cantidad de niños para que haya espacio y atención para todos.

Uno de esos niños es Santiago, lleva casi un año en el refuerzo. Tiene siete años y cursa primero, después de casi perder el año, llegó a Alto Nivel y ya está por pasar a segundo. El sistema aceptó a Santiago después de que un especialista determinara que tenía trastorno del sonido del habla y empezara a asistir a terapias fonológicas. En el refuerzo practica con Carmen la pronunciación y la fluidez al leer.

—Ar-pa. Gor – do. Cirr-co. Olla. Collar. Her ma no, jaaar dín, bar- co, Hor_Hor mi ga… — Santiago lee con cuidado y dificultad cada una de las palabras.

—Escucha, solo escucha papi. Esa hormiga carga su terrón de azúcar – repite la seño Carmen mientras extiende sus brazos hacia él como arrullándolo.

Otra de las niñas es Lauren, lleva relativamente poco en los refuerzos de Alto Nivel. Está en transición de un colegio pequeño a uno más grande donde le exigen libros, ella nunca había utilizado libros.

Lauren y la maestra Carmen avanzan con las planas, como se dice tareas en palenque, y Lauren cierra su libro para abrir el portacomida que guarda una empanada para merendar. Ambas se sientan en la sala y Lauren se abre para contar sobre su experiencia en el nuevo colegio.

—Mis amigas no me quieren. Ellas hablan secreteado y escucho mi nombre. No se ponen conmigo y en el recreo yo como en un rinconcito sola.

Entonces la Señora Carmen le contó la historia bíblica de David y cómo pasó de ser rechazado por sus hermanos a ser rey.

—¿Ya le dijiste a tu mama?

Comunicarles a los padres lo que sus niños le dicen y lo que observa en sus clases es una de sus labores. En ocasiones ha redactado cartas describiendo esas observaciones para que los padres busquen asesoría con especialistas y así el colegio y ella puedan conocer cómo enseñar a los niños. Su meta es crear un espacio seguro de aprendizaje para tantos niños como pueda.

Los refuerzos son dados de 1 a 2 horas en las mañanas y en las tardes de los lunes, miércoles y viernes. Los martes y jueves Carmen los dedica a su venta de masa, fritos y carimañolas. Todavía le preguntan si el refuerzo da dinero, y ella no lo sabe realmente, su alma de fritanguera y echada pa’ lante nunca le ha permitido pasar hambre.

La lengua palenquera como el arroz, por todos lados

A Carmen nada la detendría de hacer lo que ama, ni siquiera un viejo proyector que estuviera fallando, por eso, aquella tarde de sustentación siguió y persistió hasta terminar. La pasión que había motivado a Carmen a realizar su tesis iba más allá de cualquier lógica. Conocía cada punto, cada tilde, cada cita, cada idea de esas 200 páginas.

La sustentación había terminado. Carmen suspiró y le sonrió con un toque de satisfacción y orgullo a sus compañeras. Le agradeció a Dios por haberle permitido fluir sin necesidad del apoyo visual y en la tribuna su pequeño Abraham y Dayro le celebraban con emoción su esfuerzo. Sentía el fresquito momentáneo del deber cumplido.

La sustentación había terminado. Carmen suspiró y le sonrió con un toque de alivio y orgullo a sus compañeras. Le agradeció a Dios por haberle permitido fluir sin necesidad del apoyo visual y en la tribuna su pequeño Abraham y Dayro le celebraban con emoción su esfuerzo. Sentía el fresquito momentáneo del deber cumplido.

Carmen, Kelly y Cho Mane pensaron la tesis se calificaría como meritoria, todos los presentes estaban impresionados grandemente. Llegado el momento, alguno de ellos parecían decididos a firmar la hoja de autorización. Pero uno de ellos se negó a otorgarlo.

Solo les dijo que no, que faltaba, que no tenían suficientes autores con fundamento teórico, pese a que presentaron más de quince. Aludió a que no se podían enseñar silabas con canciones, incluso cuando ellas lo habían logrado en el Paulino con éxito y mostraron pruebas contundentes del proceso eficaz de aprendizaje de los niños. Al final solo lo trato como un proyecto sin un plan pedagógico serio, solo tenía bases utópicas y poco prácticas, aunque desde la página 69 hasta la 150 proponían más de diez actividades perfectamente realizables que no eran nada ajenas al proceso de enseñanza de otras lenguas extranjeras.

Lo curioso es que nunca pudo reprocharle nada en específico a Carmen de la tesis, no le señalo ni un solo error que fundamentara su decisión. Solo se levantó y botó en la basura el certificado de mérito. Algunos de los presentes mostraron abiertamente su desacuerdo con esa decisión, pero sin la firma de este, ya no había nada que hacer.

Carmen le tomo algunos segundos analizarlo. Todo empezó a pasar lento. Sentía las oportunidades de su propuesta de estrategia pedagógica para enseñar la lengua palenquera en nuestro país, diseñada con tanta dedicación y decoro, había sido despreciada y yacía en el fondo de la caneca.

Troncado la ilusión de su joven trayectoria, su proceso de casi ocho meses, su tercer hijo, el boleto de su tesis para ser destacable y meritoria, porque eso era, una tesis digna de admirar, Carmen Barrios saco el papel de la basura. Abrazó a su esposo, le dio un beso en la frente al pequeño Abraham, y se fue, se fue con el corazón destrozado por la forma tan burda en que su cultura y sueño había sido acallado nuevamente.

—¿Qué es un Palenque? — Murmura el hijo de Kelly a su lado. Ella no puede evitar reírse y con una seña le dice que haga silencio. El niño estaba perdido, dos horas de solo escuchar a los adultos hablar de una tesis vieja, unos colegios etnosequecosa y un tal Palenque, ¿quién no lo estaría?

Después de graduarse, Carmen, Kelly y Annie buscaron trabajo. La tesis había influenciado su concepción educativa, creían que debía enseñarse sobre la cultura y usar dinámicas entretenidas. Pero el país no conversa con el palenque. Las dinámicas del sistema tradicional callan lo innovador. Como en la sustentación, se niegan a deconstruirse, le tienen miedo al cambio y al autoconocimiento de su cultura.

Navegando entre esas dos orillas, Carmen y Kelly hicieron un diplomado en etnoeducación que les permitiera participar en la convocatoria para docentes etnoeducadores afrocolombianos y raizales. Aunque la señora Carmen no se inscribió a la convocatoria al final, Kelly sí lo hizo y quedó. Sin embargo, se vencieron los términos y no pudo ser nombrada. Sus intentos se detuvieron.

Cho Mané Hernández también trabaja como puede, con mayor suerte y revolucionando el sistema desde la libertad de la producción fílmica. Es docente universitario y comunicador social de forma ‘simpatiquita’, una palabra que repite mucho para criticar jocosamente las estructuras tradicionales y euro-centristas. Pasaron unos minutos de silencio antes de que pudieran respondernos la pregunta sobre qué esperaban con la tesis. Buscan entre sus ojos la respuesta. Es un deja vú, había sido la pregunta que se hicieron al inicio de todo. Finalmente, nos miran nuevamente. Sus cejas se elevan hacia la memoria y en ese espacio puede verse quienes son ahora.

—Hay ganas de cambiar, de enseñar, pero encuentras muchos contratiempos, falta más impacto de lo diferente, que se divulgue y que se den los procesos – dijo Kelly mirando al suelo con las piernas cruzadas y las manos firmes sobre su rodilla izquierda.

—Que las personas se conozcan a sí mismas, que se reencuentren con su herencia – Cho Mané Hernández respondió con un destello de nostalgia y esperanza brillando en sus ojos.

La última en responder es Carmen Barrios, la mujer que, sin ser palenquera, soñó poder salvar la lengua desde su mundo: la educación.

—Yo quiero que la lengua palenquera y la etnoeducación se rieguen como el arroz

Nos sonrió. Supimos entonces, con solo mirarnos a los ojos y verla a ella, que aquella metáfora culinaria solo era sinónimo del primer pensamiento que habíamos tenido al volver a casa luego de la entrevista inicial, era la síntesis del propósito de sentarnos en aquellas sillas infantiles a escudriñar de a poco el sueño, realizado hoy, de Carmen Yolanda Barrios Pino: lo que se habla, nunca se olvida.